近日,凯发娱乐张强教授团队在《美国化学会会志》上发表了全固态金属锂电池富锂锰基正极材料的体相/表界面结构设计的研究结果,提出了一种原位体相/表界面结构调控策略,构建了快速稳定的Li+/e−通路👸🏽,促进了富锂锰基正极材料在全固态锂电池中的实用化。

电池在现代能源领域起着至关重要的作用,在便携式电子设备、电动汽车和电网规模储能应用等领域取得了巨大成功。然而😜,在提高电池能量密度的同时↘️,如何确保电池的安全是关键。随着对提升电池能量密度的需求急剧增长👩🏿🏭,依赖于传统正极材料和有机电解液的传统锂离子电池技术在长期循环稳定性🖕🏻、宽温域🏊🏼♂️👨🏻🦳、安全性等方面遇到了技术瓶颈👩🏻⚖️。相较传统的锂离子电池,全固态锂电池可以突破较高的能量密度限制🤰🏿。由于其卓越的能量密度和安全特性,也使其成为最有前景的下一代电池技术🐎。尽管如此,经典正极材料目前还不能满足全固态锂电池的高能量密度和安全性要求等。富锂锰基正极材料由于其放电比容量≥250 mAh/g🧘🏼♂️,能量密度≥1000 Wh/kg,Co和Ni含量低,已成为一种用于全固态锂电池最具前景的正极材料♌️。

然而,由于较低的电子电导率和明显的不可逆氧氧化还原反应导致界面界面结构严重退化,使得富锂锰基正极材料在充放电过程中的动力学行为受到损害。氧逃逸现象加剧了这种界面失效行为🐛,导致电解质氧化分解⛳️,进而破坏了富锂锰基正极材料与电解质之间的界面稳定性。

为工作状态下的电池构建和维持稳定的Li+和e−传输路径是推动全固态电池实用条件下实现长循环的前提☎️。研究团队通过调节体相/表界面结构创新设计✹,可以在正极材料/固态电解质界面处原位构建稳定快速的Li+/e−通路👄,促进阴离子氧的氧化还原反应活性🖕🏿,增强室温下全固态锂电池正极材料表面阴离子氧氧化还原反应的可逆性,从而稳定高电压固-固界面。

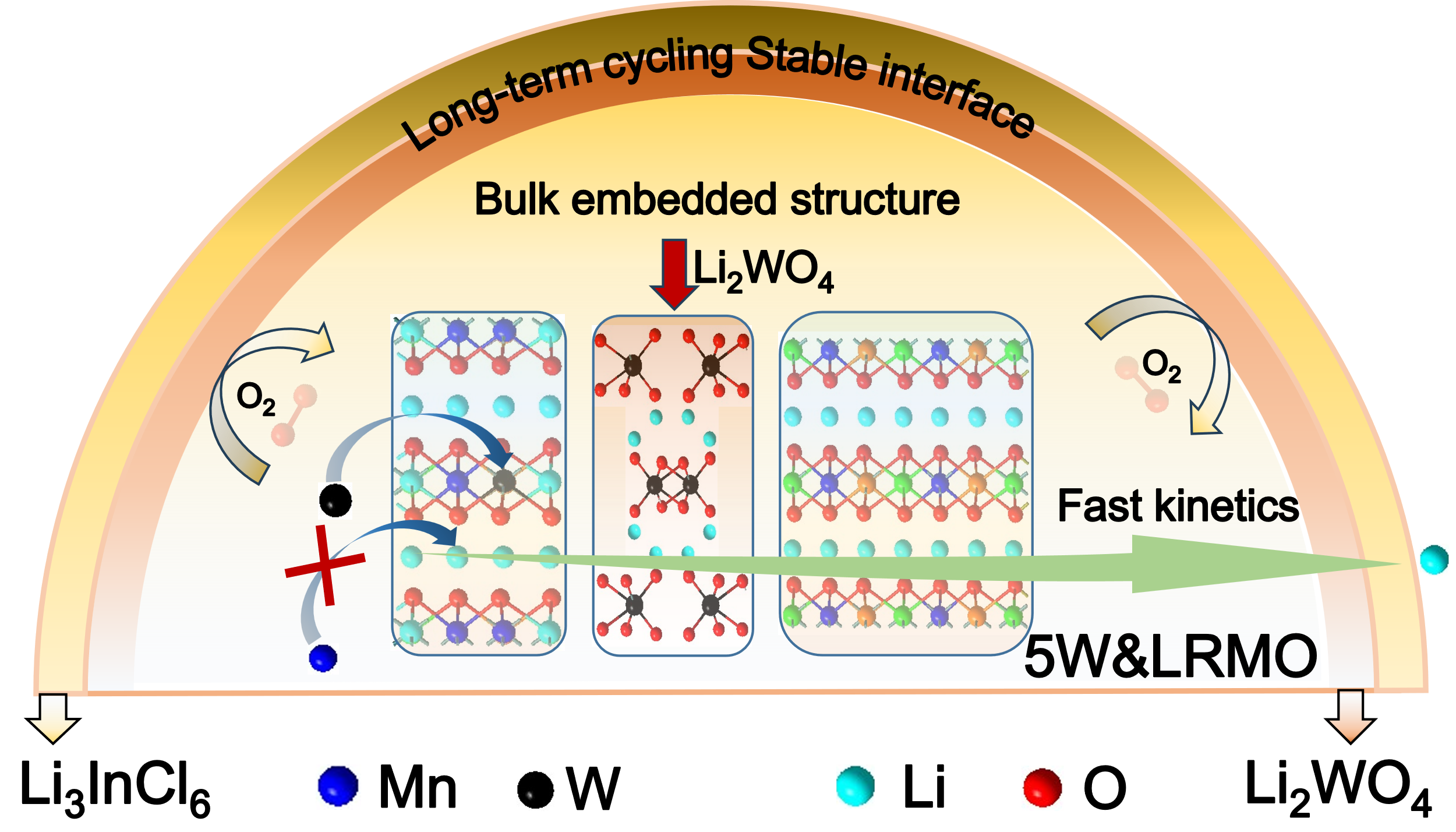

图1. 富锂锰基正极材料体相/表界面结构设计策略改性示意图🥫。

本研究提出一步法合成策略,优化富锂锰基正极材料体相/表界面结构🛺🧑🏻🌾,创制了具有体相嵌入结构🦍、W掺杂和Li2WO4表面包覆的富锂锰基正极材料(5W&LRMO)🩸。该结构增强了富锂锰基正极材料的体相结构稳定性,改善了Li+/e−的传输动力学💁🏼♀️,显著提升过渡金属阳离子、阴离子氧的氧化还原活性,实现了阴离子氧氧化还原反应在充放电过程中的电荷补偿,从而促进了富锂锰基正极材料表面氧离子氧化还原反应的可逆性🚻,稳定了高电压固-固界面🤲🏿。优化的界面确保高电压区间充放电稳定性✫,并在长循环周期内保持高效的Li+/e−转移动力学🪖,从而提高了复合正极材料中活性物质的利用率。

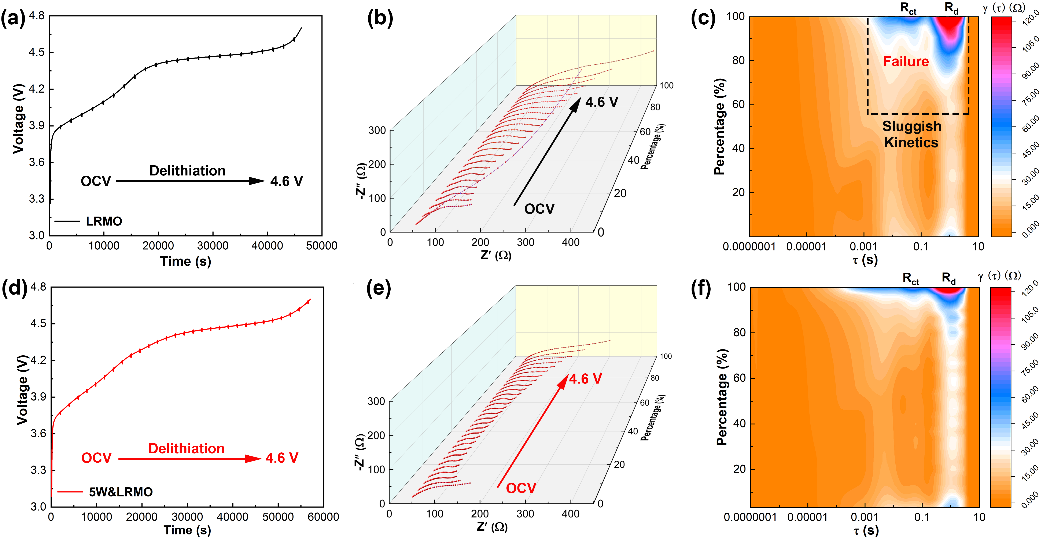

图2. 富锂锰基正极材料在首次充放电过程中的界面Li+传输动力学演变。

本研究通过原位阻抗(EIS)测试结合弛豫时间分析(DRT),揭示了富锂锰基正极与电解质界面的阻抗演变过程,提出的方法实现了可视化首次充放电及长循环过程中界面演变过程🖼。本研究深入了解改性前后富锂锰基正极材料与电解质的界面结构演变,发现改性前富锂锰基正极材料在高电压下表现出不可逆的阴离子氧氧化还原反应🥫,进一步氧化正极与电解质界面,导致阻抗显著增加并阻碍了界面Li+的传输。相反,改性后富锂锰基正极材料表现出稳定/快速的Li+扩散动力学➔,尤其是在4.6 V的高电压下,最大限度地减少界面阻抗值变化。因此,通过改善阴离子氧氧化还原反应可逆性🧚🏻,促进了更快、更稳定的界面Li+传输。复合正极材料面容量达到~3 mAh/cm2甚至更高的面容量更容易实现工业级的应用🪔。在25℃下,高面载量5W&LRMO正极材料在0.2 C倍率下的面容量约为2.5 mAh/cm2,且在100次循环后具有88.1%的容量保持率👱;在高倍率1 C时🏊🏼♀️,表现出超长循环稳定性,循环1200次,容量保持率为84.1%💌🏃🏻♀️。本研究为设计富锂锰基正极材料的体相/表界面结构提供了新途径,为提高全固态锂电池的能量密度提供了有效途径。

该研究工作的通讯作者是北京凯发K8娱乐平台招商官方网站教授张强和助理研究员赵辰孜,第一作者是北京凯发K8娱乐平台招商官方网站“水木学者”博士后孔伟进,论文共同作者包括北京凯发K8娱乐平台招商官方网站化工系2023级博士生沈亮等。该研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京自然科学基金、江阴-清华创新引领行动专项等项目的支持。

论文链接🍹:

Kong WJ, et al. Bulk/Interfacial Structure Design of Li-Rich Mn-Based Cathodes for All-Solid-State Lithium Batteries J. Am. Chem. Soc. 2024, https://doi.org/10.1021/jacs.4c08115.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c08115